¿Por qué es tan doloroso el parto?

![]()

A. Victoria de Andrés Fernández, Universidad de Málaga

Es asombroso comprobar lo fácil que le resulta parir a las hembras de mamíferos. Sin ginecólogos, sin matronos, sin paritorios, sin epidural y, aparentemente, sin apenas esfuerzo… Y todo ello en un tiempo récord y omitiendo los manifiestos signos de dolor que acompañan a los partos humanos.

Ante esta manifiesta desigualdad caben dos posibilidades: o el umbral del dolor de nuestra especie es muy bajo o nuestro parto es muy complicado.

Pues bien, las mujeres no tenemos nada de flojas. Muy al contrario, rayamos a veces el heroísmo. La respuesta es que el parto humano es uno de los procesos más peligrosos, arriesgados y críticos por los que tiene que pasar nuestra especie e implica uno de los dolores más intensos que existen en la naturaleza. Tanto es así que llegó a poner en jaque la propia supervivencia de nuestro linaje evolutivo y casi impidió que llegáramos a existir como especie.

La causa estriba en una confrontación de intereses entre dos tendencias evolutivas y se remonta muy atrás en nuestro linaje.

Primera circunstancia: nos pusimos de pie

Analicemos cualquier hembra de mamífero pariendo y centrémonos en cómo son las caderas de la madre. Su anchura es, proporcionalmente al tamaño del animal, mucho mayor que la nuestra. Y no me refiero a lo que llamamos, coloquialmente, “anchura de caderas” (es decir, la distancia entre cadera izquierda y derecha) sino a la anchura ventro-dorsal, esto es, a la distancia desde el pubis al sacro. En los humanos, este segmento es sustancialmente más reducido y la causa hay que buscarla en esos antecesores que se pusieron, por primera vez, en pie.

El paso de la cuadrupedia a la bipedestación supuso ventajas espectaculares. La liberación de las extremidades anteriores, junto con la aparición del pulgar oponible, posibilitaron la manipulación directa del entorno (con sus revolucionarias implicaciones biológicas y culturales). Además, la elevación en altura amplió el campo visual, aumentando exponencialmente las posibilidades de detectar peligrosos depredadores y potenciales presas.

Ambas circunstancias multiplicaron la eficacia biológica de nuestros ancestros y toda novedad evolutiva que contribuyese a estabilizar una posición erguida sería seleccionada positivamente. Así se reorientó nuestra cadera: los ileones se hicieron más dorsales (abandonando la posición lateral característica de los cuadrúpedos) y los isquiones se acortaron sustancialmente.

Todo ello contribuyó, tanto a mantener mejor el peso que se le vino encima a la cadera, como a desplazar el centro de gravedad y procurar estabilidad a una bipedestación mucho más inestable que la equilibrada marcha a cuatro patas.

Segunda circunstancia: nos hicimos cabezones

Hay un segundo elemento que entra en escena: la progresiva encefalización de nuestro linaje evolutivo. No hay “invento” natural más ventajoso que nuestro cerebro. Sus hemisferios telencefálicos son capaces de generar artificialmente todas las herramientas y ventajas adaptativas del resto de especies juntas.

Es evidente que la selección natural favoreció en los homínidos todo lo que supusiese un aumento de la encefalización.

El resultado del choque de tendencias evolutivas

Analicemos esta conflictiva situación.

Se superponen dos tendencias evolutivas con consecuencias anatómicamente enfrentadas: cráneos cada vez más grandes pasando a través de pelvis cada vez más estrechas. Es lo que Washburn denominó dilema obstétrico (pero sustituyendo el “ser o no ser” de Hamlet, por “más listos o más derechos”).

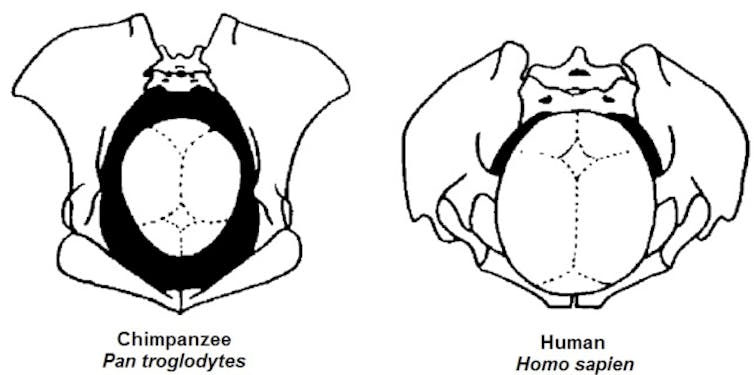

Resultado: mientras nuestros parientes simios tienen espacio suficiente para atravesar el canal del parto holgadamente, los bebés humanos pasan por una circunstancia realmente conflictiva para nacer.

La imagen indica cómo la viabilidad del proceso de expulsión de la cría de chimpancé no estaría afectada por limitaciones estructurales relevantes. Por el contrario, en la imagen de la derecha, el encaje es ajustadísimo. Los 9-10 centímetros que, de media, tiene la distancia biparietal del cráneo de un neonato tiene que pasar por un canal óseo de unos 10-13 cm, promedio del canal de parto de una mujer.

Los huesos, además, están rodeados de partes blandas, lo que reduce al mínimo la holgura del espacio disponible.

Afortunadamente, el pequeño cráneo no está fusionado completamente aún. La existencia de las fontanelas permite su deformación, favoreciendo el tortuoso paso a través del canal del parto.

Pero a pesar de la secreción placentaria de relaxina (que ablanda la sínfisis del pubis y otros ligamentos de la cadera por regulación de la deposición de colágeno), la situación es, pues, mucho más traumática en nuestra especie que en la de nuestros parientes simios.

¿Cómo afecta todo ello al dolor?

El dolor del parto tiene doble procedencia. Por una parte, la cabeza del neonato presiona la musculatura del útero materno, produciendo un proceso isquémico (falta de oxígeno) que duele (como duelen las anginas de pecho, donde la isquemia afecta al músculo cardíaco).

A este dolor se le une el generado por las distensiones del peritoneo visceral y el suelo pélvico, mucho más desarrollado en Homo sapiens. En cuadrupedia, la gravedad presiona las vísceras contra la panza. Al ponernos de pie, el paquete visceral se desplaza hacia la zona pélvica y aquí fue donde se produjo el refuerzo muscular.

A pesar de no poder cuantificar objetivamente este dolor en las diferentes especies de mamífero por razones obvias, sí que es razonable establecer una correlación entre la intensidad del dolor y la fuerza de las presiones intervinientes en el proceso. A mayor encajamiento, mayor dificultad de paso, mayor presión y, consecuentemente, mayor debe ser el dolor.

En nuestra especie, el encaje es casi absoluto y la presión, máxima. Rosenberg y Trevathan afirman que muchos de los problemas obstétricos de Homo sapiens se deben a la combinación de una pelvis más estrecha y una cabeza más grande que en otras especies. De hecho, entre las causas más frecuentes de no progresión de parto estaría la desproporción pélvico-fetal, tanto absoluta como relativa.

Aunque nuestro avance cultural haya desarrollado la práctica de cesáreas que impiden “reventar de dolor” (casi literalmente), está más que justificada la absoluta envidia con la que contemplamos a nuestras “primas peludas” alumbrando a sus monerías de criaturas.![]()

Sobre la autora

A. Victoria de Andrés Fernández, Profesora Titular en el Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Ir al artículo original.