Lo que conocemos como femenino en el patriarcado no es lo que las mujeres son o han sido, sino lo que los hombres han construido para ellas.

Las ciencias biológicas, sobre todo en la segunda mitad del XIX, experimentaron un gran auge gracias a novedosos descubrimientos y fructíferas investigaciones que en el siguiente siglo darían a la disciplina una gran relevancia.

Los naturalistas varones europeos, sin embargo, se otorgaron a sí mismos la autoridad para hacer ciencia y con ello esparcieron sus prejuicios por toda la sociedad. Apoyados en premisas que sostenían que las desigualdades entre los sexos eran exclusivamente debidas a causas naturales, y por ello inalterables, aprovecharon el prestigio de la ciencia moderna para potenciar un sexismo científico que permitió que variopintas intuiciones e ideas preconcebidas introdujeran errores subjetivos en métodos revestidos de una supuesta objetividad.

En la Inglaterra victoriana, uno de los personajes que más hincapié hizo en desarrollar múltiples argumentos con el fin de justificar la diferencia entre los sexos y abordar la cuestión de la inferioridad femenina en términos evolutivos fue el filósofo Herbert Spencer (1820-1903). Este autor puso el acento en el conocido, y por entonces ampliamente admitido, argumento de que los atributos intelectuales no son necesarios para la función reproductora de las mujeres y por tanto apenas se desarrollaron en el curso de la evolución.

Sostenía Spencer, además, que el intelecto femenino tampoco debía estimularse porque en ese caso las funciones maternales se irían deteriorando, y terminarían por provocar una degeneración de la especie con la pérdida de gran parte de sus más altos logros evolutivos. La medicina de la época corroboraba esta creencia, pues los médicos defendían que la naturaleza femenina, su fisiología y anatomía, se resentirían radicalmente si la mujer ejercía una función que no fuese la reproductora. El tándem supuestamente científico estaba logrado.

Fuera de Gran Bretaña, la biología evolutiva encontró notable acogida en Alemania, donde se impuso de modo casi general gracias a un defensor muy singular, Ernst Haeckel (1834-1919). Era éste un médico dedicado a la biología por vocación, en concreto a la zoología, notablemente carismático y muy popular como divulgador de la evolución biológica. Se lo ha acusado, sin embargo, de ser más darwinista que el propio Darwin, dada la radicalidad de las conclusiones que fue capaz de extraer de la nueva teoría.

Una de las contribuciones que más suele destacarse de la obra de Haeckel es la llamada ley biogenética fundamental, que señalaba esencialmente que las fases o estadios por los que pasa un organismo durante su desarrollo embrionario representan las principales etapas de la evolución de su especie. Al observar el desarrollo de un ser vivo a partir del óvulo fecundado podría, por lo tanto, verse su pasado evolutivo en miniatura o concentrado.

La ley biogenética contenía, sin embargo, una importante carga de discriminación ya que aportó una de las principales argumentaciones «científicas» del arsenal sexista. Suponía que el desarrollo embrionario de las mujeres, aunque repetía su propia historia evolutiva, era incompleto porque se acababa en la etapa infantil. Pretendía así demostrar la inferioridad del sexo femenino: su anatomía, más juvenil que la de los hombres, quedaba reflejada, según Haeckel, en el incompleto desarrollo embrionario que, por supuesto, él y sus seguidores eran capaces de detectar bajo el microscopio sin el menor atisbo de duda.

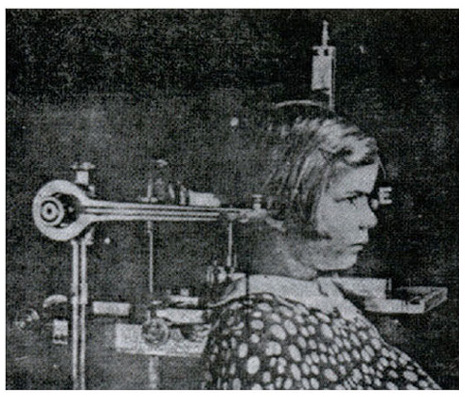

La Francia decimonónica también quiso contribuir a consolidar «científicamente» la posición secundaria de las mujeres. La naciente antropología, que se constituyó como disciplina independiente impulsada por la teoría darwiniana, optó por usar infinidad de datos numéricos supuestamente objetivos, procedentes de medir las distintas partes del cuerpo humano, para evidenciar que la superioridad masculina era una «realidad científica demostrable». Los criterios sexistas se tradujeron entonces en una obsesión por contar, pesar y medir con el fin de estigmatizar a las mujeres y delimitar cuál debía ser su papel en la sociedad.

Las medidas del tamaño del cerebro y su relación directa con la capacidad intelectual fueron, sobre todo, las que más hondamente calaron. Un cerebro más grande significaba, en opinión de los especialistas, un nivel mayor de inteligencia; y dado que los hombres (que eran quienes realizaban las mediciones e inventaban los aparatos para llevarlas a cabo) tenían los cráneos de mayor tamaño, no cabía duda de que ocupaban la cúspide de la jerarquía humana. Los números no hacían sino confirmar la posición marginal y subordinada de las mujeres.

Este tipo de estudios alcanzaron su cima con la destacada figura del brillante médico y antropólogo francés Paul Broca (1824-1880). Sus contribuciones en el campo de las neurociencias fueron muy valiosas y lo convirtieron un prestigioso científico. En 1859 fundó la célebre Sociedad de Antropología en París que abrió sus puertas a los postulados evolucionistas que llegaban desde Inglaterra.

Diversos miembros de esta sociedad llevaron a cabo una extensa investigación con el fin de constatar con la mayor exactitud posible la relación existente entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Su trabajo, aunque altamente sesgado en lo que respecta al sexo, tenía una apariencia irreprochable; las medidas parecían tomadas con la mayor precisión y meticulosidad posibles, y las cifras proporcionadas resultaban incuestionables. La metodología seguida, sin embargo, demasiado a menudo sólo ofrecía resultados favorables a sus prejuicios apriorísticos.

Paul Broca, aunque sabía que parte de la diferencia de volumen del cerebro entre hombres y mujeres podía atribuirse a la mayor talla física de los varones, y pese a su considerable capacidad como investigador, no tuvo en cuenta el efecto del tamaño del cuerpo en relación al del cerebro. Partiendo de una premisa que en realidad deberían verificar las pruebas, razonaba: «Podemos preguntarnos si el pequeño tamaño del cerebro femenino depende exclusivamente del pequeño tamaño de su cuerpo […]. Pero no debemos olvidar que las mujeres son, por regla general, un poco menos inteligentes que los hombres, una diferencia que no hay que exagerar pero que es, no obstante, real. Por lo tanto, nos está permitido suponer que el tamaño relativamente pequeño del cerebro de la mujer depende en parte de su inferioridad física y en parte de su inferioridad intelectual.» Este hecho, argumentaba el científico, puede que refuerce un prejuicio común existente en la sociedad de los hombres, pero también es una verdad científica.

Los sucesores de Broca exageraron los resultados del maestro. Así, un importante miembro de la escuela antropológica parisina, G. Le Bon, publicaba en 1879, en una conocida revista francesa, un trabajo donde atacaba a las mujeres de una manera vergonzosa. Terminaba su artículo afirmando: «En las razas más inteligentes […], existe un gran número de mujeres cuyos cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más desarrollados de los varones. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede discutirla ni siquiera por un momento; tan sólo su grado es digno de discusión. Los psicólogos que han estudiado la inteligencia de las mujeres […] reconocen que ellas representan las formas más inferiores de la evolución humana y que están más próximas a los niños y a los salvajes que al hombre adulto civilizado […]. Sin duda, existen algunas mujeres distinguidas, muy superiores al hombre medio, pero resultan tan excepcionales como el nacimiento de cualquier monstruosidad […]; por consiguiente, podemos olvidarlas por completo.»

Afortunadamente, en la escuela de Broca también hubo algunos autores, aunque los menos, que se atrevieron a rechazar la supuesta inferioridad de la mujer y los razonamientos esgrimidos para sostenerla. Cabe por ejemplo recordar un párrafo escrito por L. Manouvrier: «[Los] números caían sobre las pobres mujeres como un martillo pilón e iban acompañados de comentarios y sarcasmos más feroces que las más feroces imprecaciones misóginas de ciertos padres de la Iglesia. Los teólogos se habían preguntado si las mujeres tenían alma. Varios siglos más tarde, algunos científicos estaban dispuestos a negarles la inteligencia humana.»

fundamental para su emancipación.

España puso también su granito de arena. Los escasos autores del XIX que aceptaron y defendieron la teoría darwiniana no dudaron en aprovecharla para dejar claro que la evolución, desde los primeros momentos, marcó y acentuó las diferencias entre hombres y mujeres. Se sumaron sin rubores a la ideología dominante: ellas, tanto por su físico como por su inteligencia, representaban de manera natural un estadio inferior de la evolución humana. Como ha apuntado la profesora de filosofía Amparo Gómez (2004), «en el evolucionismo, la naturalización de la inferioridad de las mujeres encontró firme apoyo».

No obstante, en la España de aquel siglo una mujer, la gallega Concepción Arenal (1820-1893), llevó a cabo una valiente defensa de la dignidad de las mujeres. Esta lúcida jurista, socióloga y pedagoga, negó con firmeza que la supuesta inferioridad femenina fuese debida a causas biológicas. La tesis de Concepción Arenal, publicada en su obra La mujer del porvenir (1868), se basaba en la educación de las mujeres como elemento fundamental para su emancipación. En palabras de la propia autora: «Ni el estudio de la fisiología del cerebro ni la observación de lo que pasa en el mundo, autorizan para afirmar resueltamente que la inferioridad intelectual de la mujer sea orgánica», esta extraordinaria estudiosa creía firmemente que las diferencias empezaban en la educación.

Aunque, por fortuna, la ciencia moderna ha relegado al rincón de los desatinos gran parte de aquellas conclusiones sexistas, no debemos olvidar que representan un fiel reflejo de cómo los oscuros prejuicios dominantes en una sociedad pueden afectar al quehacer de sus más lúcidos investigadores.

Aunque, por fortuna, la ciencia moderna ha relegado al rincón de los desatinos gran parte de aquellas conclusiones sexistas, no debemos olvidar que representan un fiel reflejo de cómo los oscuros prejuicios dominantes en una sociedad pueden afectar al quehacer de sus más lúcidos investigadores.

Referencias

- Gómez, A. (2004). La estirpe maldita, Minerva Ediciones. Madrid

- Gould, S. J. (2003). La falsa medida del hombre. Biblioteca de Bolsillo. Barcelona [pdf en otra edición]

- Martínez Pulido, C. (2006). La presencia femenina en el pensamiento biológico. Minerva Ediciones. Madrid

Sobre la autora

Carolina Martínez Pulido es Doctora en Biología y ha sido Profesora Titular del Departamento de Biología Vegetal de la ULL. Su actividad prioritaria es la divulgación científica y ha escrito varios libros sobre mujer y ciencia.

4 comentarios

[…] https://mujeresconciencia.com/2015/03/09/el-sexismo-cientifico-en-la-europa-decimononica/ […]

[…] https://mujeresconciencia.com/2015/03/09/el-sexismo-cientifico-en-la-europa-decimononica/ […]

[…] los hombres eran superiores a las mujeres intelectualmente. Uno de los máximos exponentes de este seximo científico fue el filósofo Herbert Spencer, quien además sostenía que el intelecto femenino no debía […]

[…] cuestión de si existe un cerebro femenino y otro masculino es desde hace largo tiempo objeto de encendidos debates, lo que pone de manifiesto el notable interés que el tema encierra. La neurociencia es, de hecho, […]