La necesaria revisión de metadatos en el mundo digital

Si buscamos en internet a Sara García Alonso, la primera mujer española que entrena oficialmente para ir al espacio, en cuestión de segundos aparecen artículos sobre ella, su biografía, fotos, etc. Podemos consultar todos esos datos porque hay una especie de mapa digital que optimiza la información sobre la científica. Los responsables de esta búsqueda tan eficaz son los metadatos, unas etiquetas detrás de cada dato relacionado con Sara.

Los metadatos o los datos de los datos

Los metadatos son los datos sobre los datos o los datos detrás de los datos; son las etiquetas que acompañan a los objetos digitales. Cuando se crean imágenes, un texto en Word, las páginas de internet, un podcast, un vídeo, se generan metadatos que aportan información añadida. Esta información que no vemos permite identificar la fuente, la fecha de creación, el sistema operativo que lo generó, el lenguaje que se utilizó, los usuarios que interactuaron en su creación, los cambios realizados, etc. También pasa esto cuando visitamos una página web, o al enviar un mensaje o al descargar algo; se crea un metadato que marca nuestra acción.

Los metadatos son el rastro de la información digital. Es difícil deshacerse de ellos porque son invisibles. Tienen muchas ventajas y una de ellas es que con ellos es posible organizar la cantidad ingente de información digital que nos rodea. Se basan en una estructura semántica que asocia un documento con su origen.

Debido a ellos, Google puede indexar información de blogs, redes sociales, artículos, noticias, bases de datos, Wiki, etc.

Wikimedia Commons.

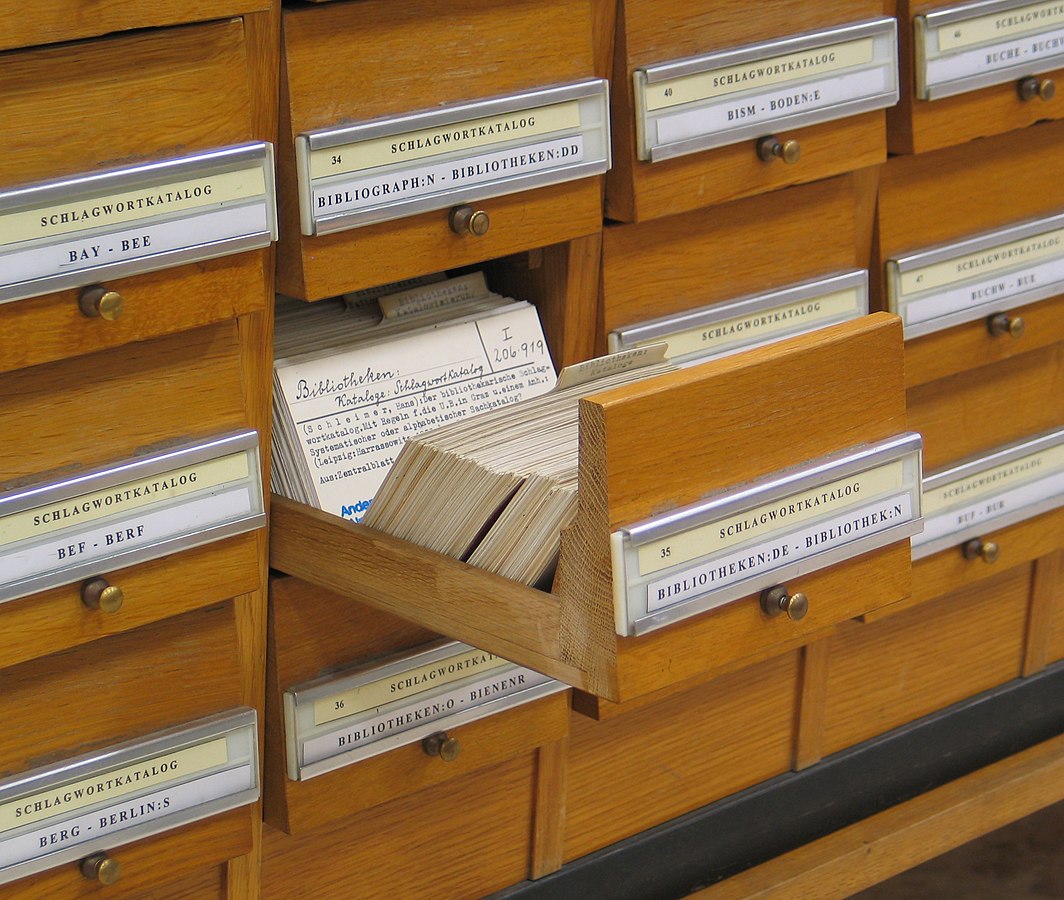

También pueden añadirse de forma intencionada para describir el contenido. Son algo así como las fichas en cartulina que antes tenía cada libro de la biblioteca: con la autora o el autor, la fecha de publicación, la editorial, si es novela, ensayo, poesía o teatro, el contexto histórico, una reseña, algún otro dato relevante, etc.

Preservar y compartir el patrimonio cultural

Hemos visto que aparecen metadatos de forma automática cuando se crea un objeto digital y que se pueden añadir otros para enriquecer los datos visibles (como las fichas de las biografías, las descripciones de imágenes, etc.).

Si nos centramos en estos últimos, la gran labor de muchos museos consiste en revisar los metadatos de sus colecciones digitalizadas y crear otros para preservar y organizar el patrimonio cultural. Una forma de compartir una obra de arte, un audio, un manuscrito, una colección de plantas o de insectos, es digitalizarlo.

Museos como el Smithsonian tienen colecciones enormes de producciones culturales de todo tipo y es esencial adjuntar una serie de metadatos a cada obra porque esto facilitará la búsqueda y el acceso a esos materiales. Las historias olvidadas de muchas mujeres estarán en estos datos. Una información rigurosa aportada por ellos garantizará que las voces y experiencias de las mujeres del pasado sean visibles y accesibles.

En 2023, Rebecca Dikow, científica de tratamiento de datos y Elizabeth Harmon, encargada de coordinar la parte digital, junto con su numeroso equipo, publicaron un ensayo titulado Let the Records Show: Attribution of Scientific Credit in Natural History Collections (Que quede constancia: atribución de autoría científica en las colecciones de historia natural). En la publicación se muestra el impacto de los metadatos en la historia de la ciencia. Un resultado del análisis fue la imprecisión de los datos al atribuir la autoría de las aportaciones.

A veces los errores fueron humanos: los datos escritos a mano en los registros originales en papel no se transfirieron correctamente al formato digital.

En algunas ocasiones las contribuciones científicas de mujeres se borraron al olvidar la palabra «Mrs.» (nuestro “Sra. de”). Por ejemplo, se atribuyeron varios descubrimientos científicos a un hombre llamado Charles Walcott, en lugar de a su esposa, Mary Vaux Walcott («Mrs. Charles Walcott», Sra. de Charles Walcott).

Otras veces el problema se originó por las deducciones del transcriptor: las investigaciones de Suzanne Ripley, primatóloga (a menudo mencionada como S. Ripley en los registros escritos) se atribuyeron a un ornitólogo llamado Sidney Dillon Ripley (que fue secretario del Smithsonian). Quizá se trenzaron los datos de los dos en alguna ficha.

De cualquier modo, el análisis de tantos datos hecho con rigor tratará de corregir las imprecisiones.

Estrategias para mejorar los metadatos

Dikow y sus colegas desarrollaron un conjunto de estrategias digitales para detectar y corregir este tipo de errores, para que científicas como Mary Vaux Walcott vieran la luz. Revisaron los metadatos de las colecciones y trataron de ser muy precisas; descubrieron que la autoría de muchas contribuciones se atribuyó de forma errónea a hombres. La tarea de investigación sería dura. A veces las científicas aparecen sin hombres ni iniciales cuando en el pasado se anotaron en papel, sobre todo en el caso de las «mujeres identificadas como “Miss” (señorita), cuyos nombres o iniciales no se incluyen».

También tendrían que tener en cuenta las lagunas causadas por leyes laborales históricas en Estados Unidos. Por ejemplo, algunas científicas estadounidenses perdieron sus empleos debido a una ley de la época de la Gran Depresión (Sección 213 de la Ley de Economía de 1932) que fomentaba el despido de mujeres casadas con empleos federales cuando sus cónyuges también eran empleados federales. Las mujeres en esta situación, como la entomóloga Doris Holmes Blake, sólo pudieron continuar sus investigaciones como voluntarias no remuneradas en instituciones como el Museo Nacional de Historia Natural. Sin embargo, como el Smithsonian conserva menos registros sobre el trabajo de los colaboradores sin sueldo, fue difícil recuperar datos relacionados con las investigaciones que Blake realizó después de 1933.

Otra estrategia empleada por otro grupo del Smithsonian, dirigido por Ellie Kapsalis, fue la de compartir por internet imágenes con los pocos metadatos descriptivos con los que contaban. Se pidió la colaboración de voluntarios para identificar lo que pudieran. Es decir, se pidió al público que hiciera comentarios con lo que supieran sobre el contenido de las imágenes. Los resultados de la iniciativa fueron llamativos. Incluso cuando los archivistas solo consiguieron adjuntar metadatos iniciales mínimos sobre el tema de las fotografías (por ejemplo, una inicial para un nombre y un apellido difícil de descifrar en el manuscrito), los voluntarios identificaron a los autores de las fotografías, a las personas que aparecían y aportaron algún dato más de interés. Al verlas, al principio tuvieron una intuición y tiraban del hilo hasta dar con la fuente y los datos que luego enviaban al museo. Con este procedimiento los archivistas usaban esta información para actualizar el registro de la colección y los metadatos asociados. Se crearon y reescribieron recursos biográficos más completos. Aparecieron así muchas científicas y académicas que no estaban reconocidas.

Revisar los metadatos antes de que los devore la IA

Sabemos que los programas de inteligencia artificial (IA) y los motores de búsqueda configuran el acceso al conocimiento y no se nos escapa que la función de los metadatos para estructurar la información tiene un impacto directo en la manera de moldear la historia. Son en sí mismos producciones culturales tan significativas como el arte y la ciencia a los que acompañan, y son su registro histórico. Los metadatos dejan fijado el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el quién creó algo, pero cada metadato también pone de manifiesto lo que los archivistas y conservadores de la época interpretaron incluyendo los prejuicios raciales y de género, así como otras ideas preconcebidas que influyeron en la comprensión de la obra que describen, la predisposición del autor y su cultura de origen.

Es necesario adjuntar nuevos metadatos de forma precisa con revisiones rigurosas y perspectivas actuales.

Un ejemplo de este procedimiento es la pintura de Miner Kilbourne Kellogg, «Princesa oriental después del baño» (alrededor de 1866), que apareció en la base de datos del Smithsonian. La pintura de Kellogg da una visión de atropello a la intimidad de una mujer desnuda de las Indias Orientales, una representación que refleja el punto de vista patriarcal y colonialista de la época.

Fuente: Smithsonian American Art Museum.

El equipo archivista añadió varias etiquetas como «mirada masculina», «voyeurismo» y «exotismo» para que estos temas latentes fueran más obvios y se añadió información en una descripción adicional: «La representación de personas de ascendencia asiática y de Oriente Medio en esta obra es anticuada y ofensiva. Aunque este lenguaje aparece tal como se escribió originalmente con fines históricos y de investigación, la visión reduccionista que representa fue dañina entonces y lo es ahora». El objetivo de estos nuevos metadatos no es retractarse del enfoque que pretende la pintura, incluso a través de un lenguaje ofensivo, sino contextualizarla con una empatía cultural que la sociedad va teniendo.

Si se replican los metadatos de forma acrítica, los sesgos en los registros se extenderán; esto entrenará a nuevos programas de IA en la historia del arte y la cultura y los estereotipos se transmitirán. Por lo tanto, los metadatos incompletos o inexactos no se limitan a su objeto original. La IA los propagará por el universo de la información.

A medida que las enciclopedias y los museos recopilan obras, muestras, imágenes, etc., cuanta más información quede registrada del contexto, de la situación y de la forma de pensar de una época determinada a la que pertenece el objeto de la colección, más posibilidades hay de hacer visibles las contribuciones de las mujeres. Los metadatos son herramientas que dan a los logros y las experiencias de las mujeres la visibilidad que merecen. Las palabras clave, las fechas y las descripciones contextuales que se agregan a cada documento no son sólo detalles técnicos; son los medios por los que, por fin, las historias de las mujeres pueden verse, escucharse y apreciarse en su totalidad.

Referencias

- Blog del Smithsonian American Women’s History Museum (2022). Using Data Science to Uncover the Work of Women in Science, Smithsonian

- Figueroa, Amanda (2025). Metadata is not just a major pillar of online access, it is a step towards decolonising the museum, The Art Newspaper

- Mattson, Rachel (2025). The Challenge of Metadata in Uncovering Women’s History, Smithsonian American Women’s History Museum

Sobre la autora

Marta Bueno Saz es licenciada en Física y Graduada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca. Actualmente investiga en el ámbito de las neurociencias.