Margaret W. Rossiter, la historiógrafa que desenterró a las mujeres en la ciencia

La estadounidense Margaret Walsh Rossiter (1944-2025) es conocida mundialmente por sus estudios pioneros sobre las mujeres en la ciencia. Acuñó el término efecto Matilda que alude a la supresión sistemática que han sufrido las aportaciones de las científicas e investigadoras a lo largo de la historia, a menudo atribuidas a sus colegas masculinos. Rossiter no solo reveló biografías silenciadas y la herencia intelectual invisibilizada de incontables científicas, sino que reescribió la historia de la ciencia al devolver a las mujeres su legítimo lugar en el relato del conocimiento.

Margaret W. Rossiter nació el 8 de julio de 1944 en Malden (Massachusetts, EE.UU.) junto a su hermano mellizo Charles, en el seno de una familia de tradición militar. Descubrió por primera vez la historia de la ciencia cuando era estudiante de secundaria, y se mostró más interesada por las historias de los científicos que por los propios experimentos porque, en sus prácticas de laboratorio del colegio, rara vez conseguían que los experimentos salieran ‘bien’.

En 1962 obtuvo la Beca Nacional al Mérito y se matriculó en Radcliffe College, centro docente de la Universidad de Harvard, para estudiar matemáticas. Sin embargo sus intereses la llevaron a cambiar su especialización a química y finalmente a historia de la ciencia. Fue en Radcliffe donde nació su interés por la historia de la ciencia estadounidense, un campo del conocimiento que apenas comenzaba a desarrollarse.

Tras graduarse en 1966, obtuvo una maestría de la Universidad de Wisconsin-Madison, y luego pasó al departamento de historia de la ciencia en Universidad Yale, donde siguió cultivando su interés por la historia de la ciencia en su país y obtuvo una segunda maestría en filosofía. Posteriormente completó su doctorado en Yale, centrado en temas agrícolas y científicos estadounidenses migrados a Alemania.

El punto de inflexión en su carrera

Durante sus primeros años de formación, Rossiter tan solo encontró el relato dominante, elaborado por hombres, que no reconocía la presencia de mujeres en la historia de la ciencia, una mirada que ella cuestionó y provocó un punto de inflexión en su carrera: en una reunión informal entre profesores y estudiantes de Yale, Margaret Rossiter osó preguntar si alguna vez hubo científicas. Obtuvo un “no” por respuesta, salvo una mención condescendiente a Marie Curie –considerada una mera asistente de su esposo– como única excepción.

Lejos de conformarse con la respuesta, Rossiter se embarcó en una búsqueda incansable de científicas que le permitieran comenzar a completar la historia de su país gracias a una beca en el Centro Charles Warren de Estudios de Historia Estadounidense de Harvard. Se llevó una grata sorpresa cuando, en preparación para un estudio sobre de la ciencia estadounidense del siglo XX, profundizó en la edición de 1906 de la obra de referencia American Men of Science (ahora llamada American Men and Women of Science): escondidas en su interior había cientos de entradas sobre científicas. Este hallazgo fue, en sus propias palabras, como caer por «una madriguera de conejo a un país de las maravillas de la historia de la ciencia», una revelación que la impulsó a dedicar el resto de su carrera a desenterrar las vidas de estas mujeres. A pesar de la tibia recepción inicial de su investigación por parte de la comunidad científica, Rossiter recorrió el país de norte a sur y de este a oeste durante las siguientes cuatro décadas, protagonizando una carrera de obstáculos caracterizada por una tarea intensa de archivo, reconstrucción de trayectorias personales, institucionales y sociales, y su compromiso por hacer visible lo invisible.

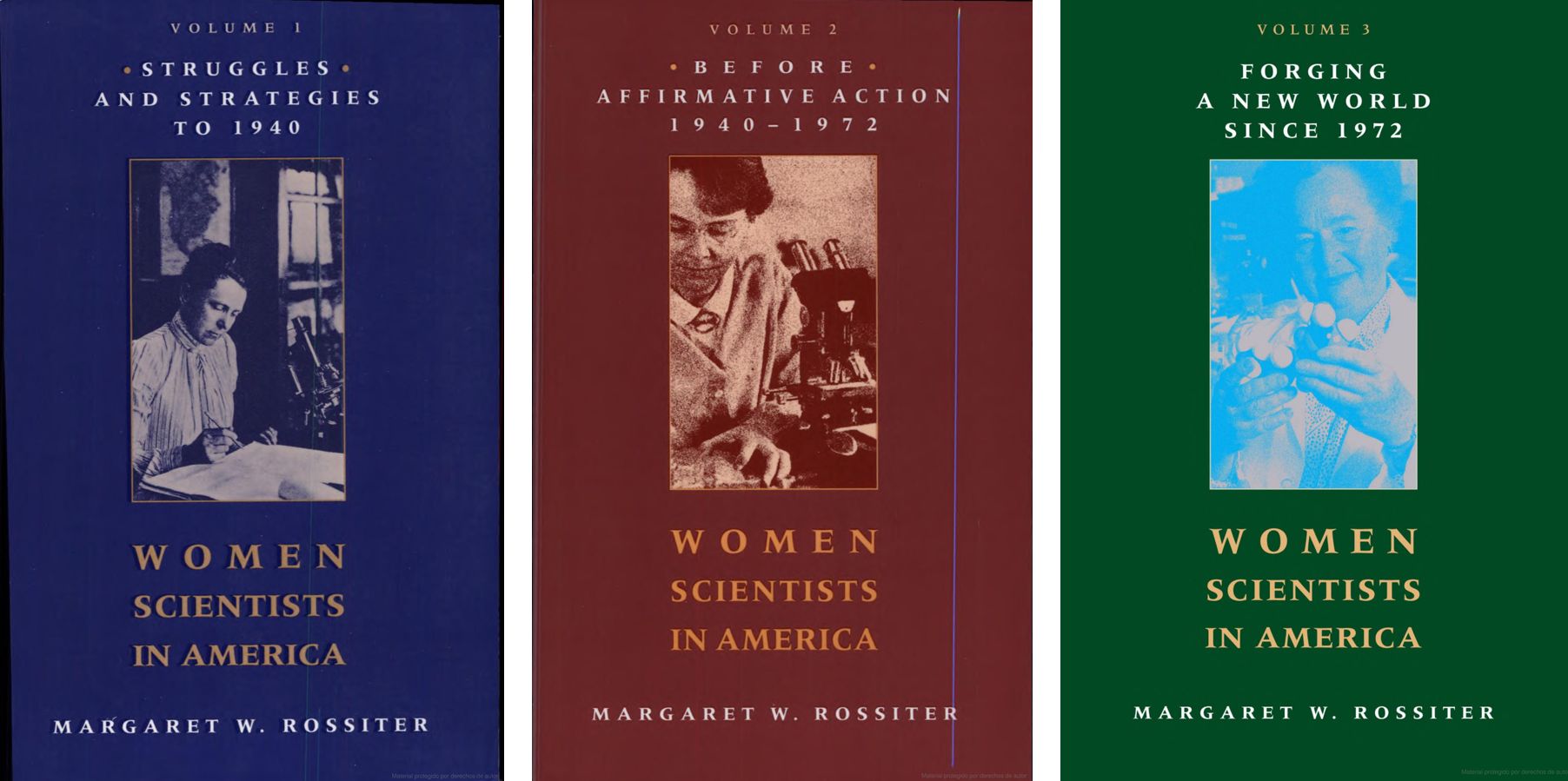

Women Scientists in America

Con el tiempo, el fruto de esa labor incansable se plasmaría en su contribución académica más significativa a la historiografía de la ciencia: la obra Women Scientists in America. El proyecto, que inicialmente se concibió como una biografía colectiva de científicas cuyos nombres apenas eran conocidos, terminó siendo una obra en tres volúmenes. El primer tomo, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940 (publicado en 1982), documenta las luchas y las tácticas de las científicas hasta mediados del siglo XX. El segundo, Women Scientists in America: Before Affirmative Action, 1940-1972 (publicado en 1995), analiza un período de transformación pero también de persistentes barreras a la participación plena de las mujeres como científicas activas, como leyes que impedían que las personas casadas obtuviesen ciertos cargos académicos, las reglas contra el nepotismo, la discriminación institucional, etc. El tercero, Women Scientists in America: Forging a New World Since 1972 (publicado en 2012), narra los cambios legales, culturales y sociales tras leyes como la de Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 1972 y las enmiendas educativas.

Las muchas formas de discriminar a las mujeres

Además de su trilogía, Rossiter es conocida por acuñar el término efecto Matilda en un artículo de 1993. Este fenómeno –cuyo nombre rinde homenaje a la sufragista del siglo XIX Matilda Joslyn Gage– pone de manifiesto la discriminación sufrida por las mujeres y refleja la negación de las aportaciones, descubrimientos y el trabajo de muchas científicas, dando la autoría de los mismos a compañeros de investigación.

Junto al efecto Matilda, también definió otros dos conceptos para comprender las desventajas que sufren las mujeres en el ámbito científico. Con la “segregación jerárquica” explicó cómo, a medida que se asciende en la escalera del poder y el prestigio, se ven menos rostros femeninos. La “segregación territorial” alude a cómo las mujeres se agrupan mayoritariamente en determinadas disciplinas científicas –los hombres dominan las áreas de más prestigio, barreras o recursos–.

Rossiter recopiló variedad de formas de discriminación en sus investigaciones: el olvido de las mujeres que firmaban artículos científicos junto a sus maridos; el aislamiento al que se veían sometidas muchas investigadoras en grupos de trabajo masculinos; la atribución de “mala fama” intencionada a mujeres para desprestigiar su trabajo; científicas a las que robaron sus descubrimientos; mujeres apartadas de un puesto de trabajo ante compañeros que ostentaban currículos menos brillantes, o aquellas cuyos nombres no eran registrados completos en las bases de datos científicos, sino con sus iniciales, lo que hacía muy difícil que sus nombres fueran reflejados y reconocidos en los resultados de las búsquedas.

Tenacidad y reconocimiento (tardío)

A pesar de la importancia de sus contribuciones a los estudios de género en la historia de la ciencia –o, tal vez, precisamente por eso–, el camino hacia una posición académica permanente fue arduo para Margaret W. Rossiter. Durante casi dos décadas, trabajó principalmente con becas y como profesora visitante en varias instituciones, incluyendo las universidades de UC Berkeley, Harvard y Cornell, llegando a depender de subsidios de desempleo para financiar su investigación. Sufrió en sus propias carnes las limitaciones de un sistema académico deficiente en el que las mujeres tenían menos oportunidades que los hombres, algo que más tarde documentaría en sus trabajos. Sin embargo, la magnitud de su obra fue reconocida tempranamente con una Beca Guggenheim en 1981, un apoyo crucial que le permitió continuar con su investigaciones.

A mediados de los años 1980, Rossiter llegó a la Universidad de Cornell como investigadora visitante. La universidad se resistía a ofrecerle un puesto permanente, situación que cambió dramáticamente en 1989, cuando, tras recibir una oferta de la Universidad de Georgia que incluía un puesto permanente y presupuesto para investigar, Cornell se vio obligada a actuar. Crearon una cátedra para ella y establecieron un nuevo Departamento de Estudios de Ciencia y Tecnología que la acogió como Profesora Marie Underhill Noll de Historia de la Ciencia. Ese mismo año, su excepcionalidad fue reconocida con la prestigiosa Beca MacArthur. A lo largo de su carrera en Cornell, Rossiter enseñó cursos sobre agricultura, mujeres en la ciencia e historia de la ciencia hasta su jubilación en 2017, momento en que se convirtió en profesora emérita.

Además de su labor como docente, Rossiter también asumió, entre 1994 y 2003, el rol de directora editorial de Isis, la revista oficial de la Sociedad de la Historia de la Ciencia (HSS, por sus siglas en inglés). En 2013 fue elegida miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, y en 2022 se le otorgó la Medalla Sarton, el premio más prestigioso de la HSS, en reconocimiento a su trayectoria vital.

Desde 1987, HHS convoca en su honor el premio Margaret W. Rossiter History of Women in Science Prize, y el Departamento de Estudios de Ciencia y Tecnología de Cornell otorga anualmente el Margaret W. Rossiter Women in Science Award, que distingue a quienes investigan y escriben sobre mujeres en la ciencia.

Margaret Walsh Rossiter falleció el 3 de agosto de 2025, a los 81 años, dejándonos en herencia no solo una obra monumental, sino también un legado intelectual que nos recuerda la importancia de reconocer y aceptar que las mujeres han sufrido una discriminación sistemática en la ciencia, para que la historia se (re)escriba correctamente.

Referencias

- Uxune Martínez Mazaga, Mujer, ciencia y discriminación: del efecto Mateo a Matilda, Mujeres con ciencia, Ciencia y más, 17 noviembre 2014

- Margaret Rossiter: la historiadora que restituyó a las mujeres su lugar en la ciencia, Diario Feminista, 15 agosto 2025

- Penelope Green, Margaret W. Rossiter, 81, Dies; Wrote Women Scientists Into History, New York Times, 29 agosto 2025

- Margaret Rossiter, Cornell University

- Margaret W. Rossiter, Wikipedia

Sobre la autora

Edurne Gaston Estanga es doctora en ciencia y tecnología de los alimentos. Actualmente se dedica a la gestión de proyectos en organizaciones que fomentan la difusión del conocimiento de la ciencia y la tecnología.