En un momento en el que a la mujer española tenía la consideración de un menor de edad, siempre bajo tutela y, preferentemente, recluida en el ámbito doméstico, hubo algunas notables excepciones que lograron burlar ese destino y convertirse en referentes científicos. Es el caso de la arqueóloga gaditana Josefa Jiménez Cisneros. Auténtica pionera en un país en ruinas tras la Guerra Civil, en poco tiempo llegó a ser la primera comisaria de excavaciones de los restos del pasado de Cádiz. Sus trabajos fueron fundamentales para conocer la historia de la que es la ciudad habitada más antigua de Occidente, fundada por los fenicios allá por el año 1100 a. de C.

Jiménez Cisneros no solo hizo la primera carta arqueológica de Cádiz, sino que trabajó también en yacimientos del norte de África y colaboró con el Centre national de la recherche scientifique (CNRS) junto a importantes investigadores del país vecino. Era una ‘rara avis’ en un espacio científico dominado por hombres en el que ella se movía con soltura y una autoridad innata, según los testimonios recabados.

No se conocen detalles de su infancia ni sobre qué la motivo a seguir sus estudios, cuando pocas jóvenes lo hacían. Se sabe que nació el 7 de enero de 1916 en Cádiz y la siguiente fecha conocida de su biografía es 1948, cuando a los 32 años se licenció en Filosofía y Letras y Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. De vuelta a su ciudad natal, ese mismo año fue nombrada Comisaria de Excavaciones de Cádiz; más tarde lo sería de toda Andalucía. Eran cargos muy personalistas, típicos del franquismo: los comisarios coordinaban todos los trabajos arqueológicos, pero además decidían donde se realizaban y los controlaban como responsables de la administración del patrimonio arqueológico bajo su jurisdicción. Hasta Josefa, que sería comisaria hasta 1954, siempre habían sido ocupados por hombres.

Durante este periodo, aprovechó todas las excavaciones en las que tenía que ver para hacer su tesis doctoral, que dedicó a la Historia de Cádiz en la Antigüedad. Fueron años en los que participaba y dirigía numerosas campañas en yacimientos que iban desde la época púnica hasta la musulmana. De hecho, se la considerada como una auténtica pionera de la arqueología clásica gaditana entre las décadas de 1940 y 1970. También fue la primera persona que puso el foco en los espacios artesanales de la época romana y que prestó atención a la epigrafía que había escrita en las ánforas. Todas estas investigaciones le fueron muy útiles para la elaboración de la primera carta arqueológica de Cádiz, de la que es autora y se considera uno de los hitos de su trayectoria.

Entre las excavaciones que realizó y/o dirigió están: el mayor centro alfarero de la Bahía de Cádiz, en el área de Puerto Real, o los enterramientos púnicos de la playa de los Corrales, en San Severiano, así como la necrópolis romana hallada en los desmontes del terreno entre los Glacis y Santa María del Mar. También rastreó el Cortijo de la Vela, la finca El Bosque de Cádiz y el Tajo de las figuras en Casas Viejas y descubrió unos hornos romanos que luego serían enterrados bajo una autopista. Gracias a ella quedaron documentados.

En el resto de la provincia gaditana, Josefa excavó en el Cerro de la Batería y el Cerro de los Mártires en San Fernando, en lo que hoy se conoce como yacimiento de Puente Melchor de Puerto Real, uno de los mayores centros alfareros de la bahía de Cádiz; en el Rancho de la Bola, en Asta Regia en Jerez de la Frontera y en la Puntilla del Salado, en Rota.

Una arqueóloga viajera

Pero no solo excavaba en su provincia, también lo hacía en otros enclaves del país e incluso en el extranjero. Tras recibir una beca del Instituto Francés, había comenzado a compaginar la investigación con la docencia, lo que le permitía ganarse la vida dando clases de francés en el Instituto Rosario de su ciudad. Fue el conocimiento de esta lengua el que le abrió la puerta para poder participar en excavaciones arqueológicas en Francia, gracias a una estancia en el Centre national de la recherche scientifique (CNRS) para la que fue becada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A su vuelta, siguió manteniendo una fluida relación con los arqueólogos más prestigiosos del momento, como el helenista Charles Picard o los especialistas en la época romana Fernand Benoit y Albert Grenier, que valoraban mucho su trabajo.

Incansable viajera, se sabe que Josefa participó en excavaciones en Marruecos, en Trípoli (Líbano) o en Cartago (Túnez) en un momento en el que pocas científicas se animaban a esta aventura. Y es que tenía el impulso de una exploradora: no hay detalles al respecto, pero algunas fuentes mencionan que estuvo en la Antártida cuando casi nadie iba hasta ese confín del mundo y que también visitó Indonesia.

UCA (Fondo Jiménez Cisneros).

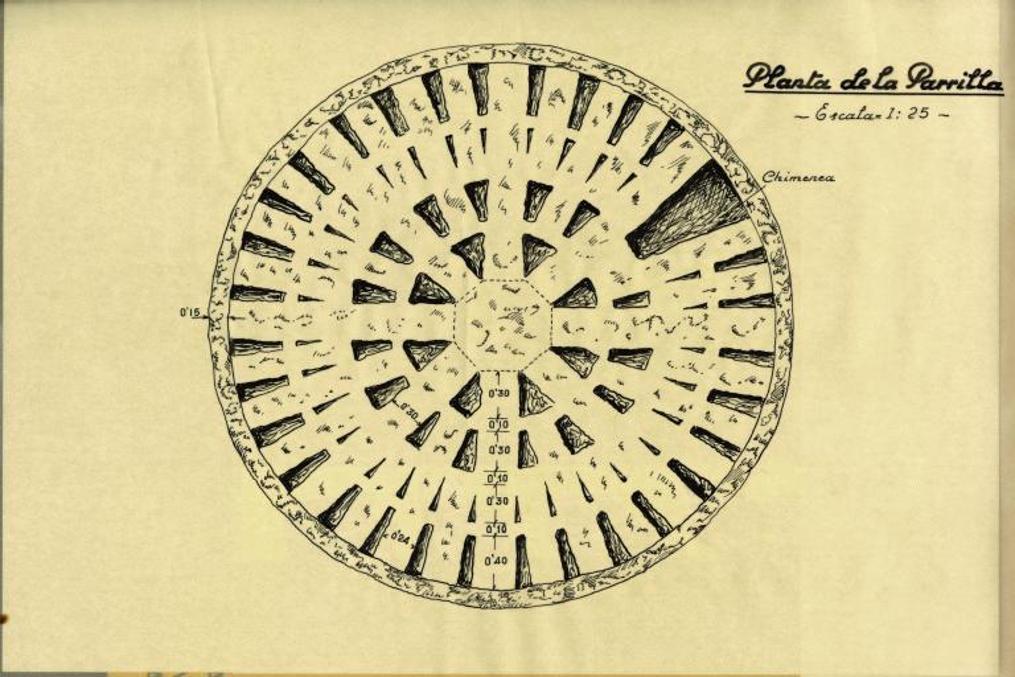

Más cerca, en Cádiz, entabló amistad con otra pionera arqueóloga: Concepción Blanco, quien dirigió el Museo Arqueológico de Cádiz y fue inspectora de excavaciones. Juntas trazaron una estrategia para sobrevivir en el mundo de la investigación científica y, sobre todo, poder ser valoradas por sus iguales masculinos, en ese momento todo un gesto de valentía. Los que la conocieron la recuerdan como una mujer reservada, aunque también muy afectiva y generosa. Cuentan que le gustaba mucho esculpir, pintar (de hecho estudió en la Escuela de Bellas Artes) y disfrutar de la música. Años después de su muerte, su heredera donó un total de 725 fotografías, 164 dibujos, 254 láminas, 20 mapas, 32 diapositivas, planos, croquis, unos 300 calcos epigráficos, dos cajas con rollos de películas y un cuaderno de campo a la Universidad de Cádiz para su conservación. Muchos de los dibujos de Josefa eran de los objetos que rescataba y hoy son considerados auténticas piezas de arte.

Como no podía ser menos en ese momento, fue miembro del Instituto de Estudios Gaditanos, que funcionó hasta 1980 difundiendo la historia y la cultura de la provincia, y también fue la directora de la Biblioteca de Temas Gaditanos entre 1974 y 1978, periodo en el que hizo trabajos de organización, catalogación, inventariado y planificación de sus fondos. El Instituto fue reemplazado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, que acoge ahora ese patrimonio.

Josefa Jiménez Cisneros falleció el 10 de octubre del año 2002, a los 86 años de edad, en la ciudad a la que dedicó su vida. Fue el año 2010 cuando su sobrina, Patricia Díaz, legó todos los materiales mencionado a la UCA. Allí han sido digitalizados para que puedan ser consultados por todas las personas interesadas en sus investigaciones.

En 2019, el Colegio de Arqueólogos de Cádiz solicitó al Ayuntamiento de la ciudad que le dedicaran una calle con su nombre por la herencia de conocimiento que dejó sobre el pasado y por abrir la puerta a tantas arqueólogas que vinieron después, algo que se consiguió dos años más tarde, en 2021. Hoy muchos pasean por su calle sin conocer unos méritos que hay que poner en valor.

Referencias

- Lourdes Girón Anguiozar, María Josefa Jiménez Cisneros, ArqueólogAs

- Antonia Ceballos Cuadrado, Una calle en Cádiz para la arqueóloga María Josefa Jiménez Cisneros, La Poderío, 5 octubre 2021

- Isabel Cáceres, La primera carta arqueológica de Cádiz: María Josefa Jiménez Cisneros, Algo más que huesos, 7 enero 2021

- Virginia León, La UCA recibe el legado inédito de la arqueóloga Josefa Jiménez Cisneros, Diario de Cádiz, 18 marzo 2010

- María Josefa Jiménez Cisneros, Wikipedia

Sobre la autora

Rosa M. Tristán es periodista especializada en la divulgación científica y ambiental desde hace más de 20 años. Colabora de forma habitual en diferentes medios de prensa y radio de difusión nacional.