Muriel Robertson, la protozoóloga que descubrió por qué es tan difícil crear vacunas contra la enfermedad del sueño

Aunque la vacunología es una rama científica y médica amplia y compleja, el principio por el que una vacuna funciona y nos protege ante una enfermedad es relativamente sencillo: se trata de entrenar a las defensas del organismo para que reconozcan, ataquen y neutralicen un patógeno mostrándoles previamente un rasgo del mismo, normalmente una o varias de las proteínas que lo recubren. Desarrollar una vacuna puede llevar más o menos tiempo pero cuando se consigue una eficaz es una enorme victoria de la ciencia y el desarrollo humanos, supone disponer de una nueva herramienta para el cuidado de nuestra salud y nuestra vida. Tras cada vacuna hay décadas de trabajo, pensamiento, investigación y esfuerzo.

Pero los microorganismos que causan esas enfermedades y a los que las defensas de nuestro cuerpo atacan no se quedan atrás en mecanismos para su propia supervivencia, que es en definitiva lo que buscan al infectarnos. Los virus y bacterias evolucionan y cambian para hacer frente y sobrepasar a esas defensas, y por eso a veces medicamentos y vacunas pueden perder eficacia hasta el punto de necesitar modificaciones o quedar obsoletos. Algunos patógenos cuentan con mecanismos que hacen a la vacunación una estrategia casi imposible de aplicar en su contra: no es que cambien para adaptarse y superar a esas entrenadas defensas, sino que son capaces de modificar su cubierta con tanta frecuencia que no hay un señuelo con el que entrenar a nuestros anticuerpos.

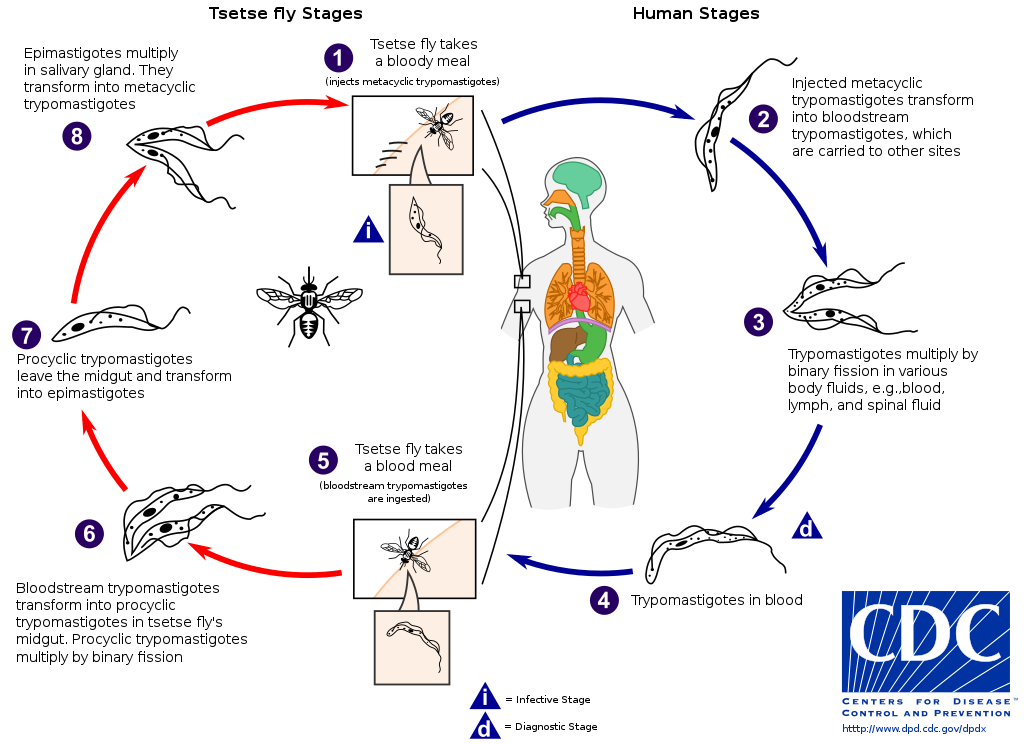

Un caso de este tipo es el del parásito Trypanosoma gambiense, causante de la tripanosomiasis humana africana o enfermedad del sueño. En su estudio centró parte de su trabajo la bacterióloga escocesa Muriel Robertson. Durante los años que investigó en el entonces protectorado británico de Uganda, buscando cómo combatir esta patología transmitida por la mosca tsetsé y publicando relevantes resultados y descubrimientos al respecto, entre ellos que desarrollar una vacuna sería algo muy, muy difícil.

Aprendiendo por “osmosis”

Muriel Robertson nació el 8 de abril de 1883 en Glasgow. Fue la séptima de 12 hijos, y la cuarta niña, de una pareja formada por un ingeniero que participó en los desarrollos que condujeron a la invención del motor diésel y una australiana descendiente un periodista y profesor de idiomas que huyó a Australia por la oposición de su familia política al matrimonio con su hija, demasiado joven. La historia romántica y algo épica de los abuelos maternos de Robertson se transmitía en la familia casi como una leyenda.

Según los documentos familiares, el ambiente en su casa era estimulante y culto. Su madre hablaba fluidamente varios idiomas, habilidad que ella heredó, y a pesar de haber interrumpido sus estudios muy joven y haber tenido tantos hijos, siguió teniendo un vivo interés por la literatura. Los niños aprendían a montar muy jóvenes y se les permitía y animaba a hacer largas excursiones en la naturaleza durante sus veranos en las Tierras Altas escocesas. Esta libertad para explorar y la participación de su padre en la Real Sociedad Geográfica hicieron crecer en Robertson el deseo de viajar.

Un amigo de la familia le abrió los ojos también a la astronomía y al pensamiento filosófico y científico desde muy temprano, de su padre aprendió principios eléctricos y mecánicos, en su casa se leía a Darwin y de los invitados que pasaban por allí ella trataba de absorber todo lo posible, refiriéndose a ello como un “proceso de osmosis”, pero aún así su primera inclinación fue hacia el arte y la música. Tras recibir una sólida educación en casa junto a sus hermanas, el camino por el que deseaba decantarse cuando tenía 15 años, además de hablar desde pequeña francés y alemán y aprender italiano más adelante.

Y de pronto… una pasión por la ciencia

La muerte repentina de su padre cuando tenía 16 años trastocó la situación financiera de la familia, así que al duelo hubo que sumar una serie de decisiones tomadas con pragmatismo como principal criterio: en vez de música, Robertson estudiaría Medicina. A pesar de ello su madre insistió en que obtuviese primero un título en Artes, y fuese incluyendo materias científicas preliminares. Así, en la universidad comenzó con una curiosa mezcla de asignaturas: latín, matemáticas, zoología, botánica, lógica, psicología y filosofía moral, inglés e italiano.

Al iniciarse en las asignaturas de zoología y botánica su interés científico aumentó rápidamente, y pronto obtuvo una beca de investigación. Más adelante atribuiría esta inclinación al interés nuevo y fresco con el que llegó a la ciencia al estudiar en la universidad. Fue en esta época cuando se inició en el área en el que desarrollaría toda su carrera, los ciclos de vida de los protozoos, un grupo de organismos microscópicos que viven en el agua, a menudo como parásitos de otras especies. En 1905, el año que se graduó, publicó su primer trabajo describiendo los ciclos de vida de los Pseudosporas, organismos conocidos por parasitar colonias de algas.

Por aquel entonces no se sabía mucho de la vida de los parásitos cuando ya han colonizado el vector de transmisión, esto es, el organismo a través del que infectan, pero aún no han infectado al huésped final. En este trabajo y en el que haría más adelante en Ceilán, se pueden ver ya algunas de las características que la definirían como una gran protozoóloga: un brillante manejo de la microscopía, capacidad de observar atentamente durante largos periodos de tiempo y una aguda interpretación de los cambios morfológicos observados en el microorganismo.

De Glasgow a Uganda tras la mosca tsetsé

Al final, Robertson no llegó a estudiar Medicina. Trabajó unos años más en Glasgow y finalmente gracias al dinero de las becas de investigación pudo cumplir su sueño de viajar. En el verano de 1907 se embarcó hacia Ceilán, hoy Sri Lanka, con el objetivo de estudiar los parásitos sanguíneos de los reptiles, especialmente un grupo llamado tripanosomas. Volvió a Glasgow en 1908 y en 1909 se trasladó a Londres, donde trabajó como asistente en el Instituto Lister de Medicina Preventiva.

Unos años antes, en 1906, debido al impacto en las colonias británicas de enfermedades como la malaria o la tripanosomiasis, se había creado una Cátedra de Protozoología en el Instituto Lister, que más adelante se convertiría en una Escuela de la Universidad de Londres. Los comienzos del siglo XX fueron muy interesantes en este área de investigación, ya que un grave brote de tripanosomiasis se había detectado en Uganda con gravísimas consecuencias: según cifras de la época, habría reducido la población del país de 300 000 personas a aproximadamente un tercio de esa cifra. Se habían enviado tres comisiones a Uganda para estudiar la epidemia, y un miembro de la segunda había contraído y fallecido a causa de la enfermedad, lo que había puesto de relieve el riesgo que se corría en estas investigaciones. No había tratamiento efectivo y método de protección conocido.

Robertson, que había estudiado el complejo ciclo de vida de estos parásitos en peces y reptiles tenía un gran empeño en ir allí y estudiar los que estaban causando estos graves casos de enfermedad del sueño, y en 1911 la Oficina Colonial le ofreció temporalmente el cargo de Protozoóloga del Protectorado de Uganda, que ella aceptó. El nombramiento de una mujer joven para un puesto en una colonia africana era señal de que ya contaba con una sólida reputación en su campo de trabajo, así como de la opinión general que se tenía de su carácter y arrojo.

Se fue a África sola, con un equipaje que incluía su bicicleta, su rifle y sus aperos de bordado, que era una de sus aficiones. Se instaló en el laboratorio de la Royal Society en la localidad de Mpumu, en lo alto de una colina a unos cuantos kilómetros del Lago Victoria. Algunas mujeres ugandesas, creyendo que era médico, acudían con sus hijos enfermos para que pudiese examinarlos y, aunque no podía darles ese tipo de atenciones, sí colaboró con algunos centros y clínicas para implementar medidas de higiene y cuidados infantiles básicos que mejoraron la salud de los niños y los ingresados.

Respecto al trabajo científico que había ido a hacer allí, este culminó con varias publicaciones en las que describía los ciclos de vida del agente causante de la enfermedad del sueño, el T. gambiense, tanto en la mosca tsetsé que actuaba como vector de transmisión como en la sangre humana una vez producida la infección. Como parte de sus observaciones, anotó que parecía haber intervalos de tiempo en que se detectaba una abundancia de parásitos en la sangre del huésped intercalados con otros en los que había muchos menos, algo que caracteriza también a otras enfermedades parasitarias, y propuso como hipótesis que el plasma de la sangre era capaz de destruirlos y luego el parásito era capaz de preservarse a sí mismo, aunque con algunas mutaciones que son de nuevo destruidas por el sistema inmune del huésped cuando sus defensas maduran y son capaces de combatirlo. Esto dificultaba enormemente el desarrollo de una vacuna con que adiestrar al sistema inmune, ya que el enemigo a combatir cambiaba constantemente.

Buscando la cura y la prevención a la gangrena en la guerra

En 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, dejó Uganda y volvió al Instituto Lister de Londres, donde permaneció hasta que se retiró en 1961. Durante el conflicto trabajó en los laboratorios Elstree para desarrollar componentes antitetánicos para la armada. Gran parte del personal masculino había sido llamado a filas o a participar en el esfuerzo militar de una forma u otra, así que ella y otros científicos, y muchas científicas, continuaron con sus trabajos.

Una de las cosas en las que Robertson trabajó, haciendo sendas incursiones en el campo de la bacteriología, fue el estudio de las bacterias causantes de la gangrena, una seria y común complicación que sufrían los heridos de guerra, un trabajo que retomaría de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la primera contienda consiguió generar una antitoxina para el tratamiento de la enfermedad, mientras que durante la segunda el objetivo era desarrollar una vacuna que pudiese servir de prevención.

Tras el fin de la guerra volvió a su trabajo con protozoos, concretamente con Trichomnas, y a formar a otros protozoólogos del Instituto Lister. En los años 50, debido a un caso grave de glaucoma, perdió un ojo. Aunque siguió trabajando varios años más, el decaimiento físico subyacente le impedía trabajar con los estándares de calidad y eficiencia que ella quería y finalmente se retiró y se mudó con su hermana a vivir en la casa familiar en Escocia, aunque durante años siguió haciendo un viaje anual a Inglaterra, visitando a amigos y colegas y participando en encuentros y congresos científicos.

es la primera sentada a la izquierda. Wikimedia Commons.

Muriel Robertson murió el 14 de junio de 1973 a los 90 años.

Referencias

- Ann Bishop and Ashley Miles (1974). Muriel Robertson. 1883-1973. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 20: 316-347

- A. A. Miles (1976). Muriel Robertson, 1883–1973. Journal of General Microbiology 95 (1): 1-8

- Muriel Robertson, The University of Glasgow Story

- Muriel Robertson, Wikipedia

Sobre la autora

Rocío Benavente (@galatea128) es periodista.