Bellos álbumes botánicos decimonónicos, un espacio con gran impronta investigadora femenina

Las mujeres nacidas entre el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX tuvieron una activa participación en la ciencia moderna. No obstante, aunque se trata de un tema que actualmente cuenta con una bibliografía cada vez más amplia, creemos que a nivel divulgativo es una cuestión que todavía está lejos de agotarse. Las figuras femeninas dedicadas a expandir conocimientos con vocación y entrega durante el citado periodo, solo han empezado a reconocerse con el debido rigor en las últimas décadas. Razón, por lo tanto, para abundar en sus presencias, argumentos y hechos tantas veces olvidados o minusvalorados.

Un breve comentario histórico

Valga recordar que, en el ámbito de las ciencias naturales, mientras los llamados «caballeros científicos» viajaban por todo el mundo dibujando, describiendo y coleccionando plantas y animales, las mujeres observaban esa actividad marginalmente, ya que estaban presionadas para mantenerse recluidas y apartadas de tales tareas. En Gran Bretaña, por ejemplo, las principales sociedades de historia natural, como la Royal Society y la Linnean Society, las rechazaban e incluso impedían que formaran parte de sus reuniones «públicas», tal como han descrito numerosas historiadoras e historiadores de la ciencia.

En ese contexto, sin embargo, es de interés subrayar que, si bien la memoria colectiva considera que la presencia masculina ha superado con creces a la femenina, los estudios con perspectiva de género están demostrando que la desigualdad instituida no puede descartar ese valioso caudal de aportes originados por ellas. Lo que sí ha sido profundamente desigual es el interés que ha dedicado a unos y otras la historia de la ciencia oficial, incluidas la academia e instituciones culturales, al buscar de manera sesgada las cuotas de aportaciones realizadas. De ahí la necesidad de centrar el foco de atención en las féminas, sin pretender que ello sea saldar esa deuda con vendetta. Nuestro cometido divulgador es llegar de modo sintético a lo que ha ido acreditando la investigación histórica de género.

En las últimas décadas, valga reincidir en ello, la perseverancia de un progresivo número de investigadoras e investigadores, enarbolando con energía la bandera de la verdad e igualdad, han conseguido desempolvar de viejos archivos numerosas biografías ignoradas pertenecientes a mujeres hoy calificables de científicas. El balance obtenido no ofrecía dudas: ellas también empujaron al conocimiento de las ciencias naturales.

Diversos trabajos revelan que en el siglo XVIII había destacadas figuras femeninas que realizaron novedosas propuestas y evidencias de alto nivel al conocimiento de la botánica. Aflorarlas a la superficie, sin embargo, ha sido un camino plagado de complicados pasos para reconstruir sus dedicaciones.

Al amparo de la misoginia reinante, quedaría claro durante largo tiempo que mientras las féminas no pretendieran alcanzar un nivel elevado de formación y participar en estudios y cónclaves académicos, el ámbito de la botánica sería aceptado como «un campo amable de la ciencia donde las jóvenes podrían conservarse virtuosas y pasivas». Diversas especialistas, entre ellas Christie Anne Farnham, profesora de historia de la Universidad de Iowa y fundadora de una revista sobre la historia de las mujeres (The Journal of Women’s History), han confirmado que hasta mediados del siglo XVIII se admitió que el estudio de las plantas «requería tranquilidad para sus fines y por ello era apropiado para las damas y su vida sedentaria».

Si bien es cierto que argumentos como los citados y tantos otros del mismo tenor, constituyeron una pesada losa para las mujeres, no consiguieron apartarlas del todo. Hubo quienes lograron desarrollar con éxito sus vocaciones. Haciendo gala de una inquebrantable determinación, no solo pudieron satisfacer sus propias vocaciones, sino también desbrozar caminos para posteriores generaciones que supieron ver en ellas estimulantes ejemplos o referentes. Hallaron «rendijas» por las que circular progresivamente por complicados pasillos, podríamos decir.

Las mujeres encuentran espacios de investigación

A medida que el siglo XIX avanzaba, aunque la educación en casa era la opción preferida para las hijas de las familias de clase alta o media, el número de jóvenes que al menos se beneficiaron con algunos años de escolarización primaria iba en aumento. En consecuencia, ha descrito la historiadora de la ciencia Sara Maroske, a lo largo de las décadas posteriores se fue produciendo un constante crecimiento de las tasas de alfabetización femenina. Ser capaz de leer y escribir creó más oportunidades para que las mujeres fueran autodidactas, razón por la que gradualmente conformaron un grupo de naturalistas con actividades de campo. Las más voluntariosas, incluso consiguieron participar en algunas de las sociedades científicas que mantenían sus puertas abiertas para ambos sexos y a todas las edades.

En aquellas sociedades profundamente misóginas, las féminas sin derecho a una educación formal, aunque decididas a practicar su vocación, se vieron obligadas a exteriorizar sus hallazgos y disimular los logros bajo distintos subterfugios. Veamos un ejemplo de ello.

En las costas británicas durante el siglo XIX la recolección de algas marinas se había convertido en una actividad muy popular. Tal como se relata en el blog Atlas Obscura, «la biología marina era un hervidero de entusiasmo biológico que impulsó la “moda” de recolectar algas».

La acreditada historiadora de la ciencia estadounidense y conservadora de libros antiguos Laura Massey, ha puesto el acento en rememorar que las recolecciones con fines científicos «no estuvieron limitadas a los hombres; también representaron un respetable pasatiempo para las mujeres, aunque de ellas no se esperaba que practicaran ciencia por iniciativa propia, sino como un complemento social».

Sin prestar demasiada atención a lo que se esperaba de ellas, diversas entusiastas de la botánica dieron rienda suelta a su vocación; emprendieron numerosas excursiones en búsqueda de algas, desplazándose unas veces por litorales y playas, otras trepando sobre rocas u otros obstáculos, hasta alcanzar las pocetas formadas tras la retirada de la marea y recuperar de sus aguas diversos especímenes que conservaban y estudiaban con sumo cuidado. La escritora y artista Bronwen Scott ha señalado que las recolectoras de estas plantas «no solo fueron capaces de explorar la naturaleza, sino también de mejorar sus conocimientos científicos, cumpliendo una ambición largamente acariciada por muchas».

Una destacada presencia femenina: ejemplos frente a un amplio colectivo informal

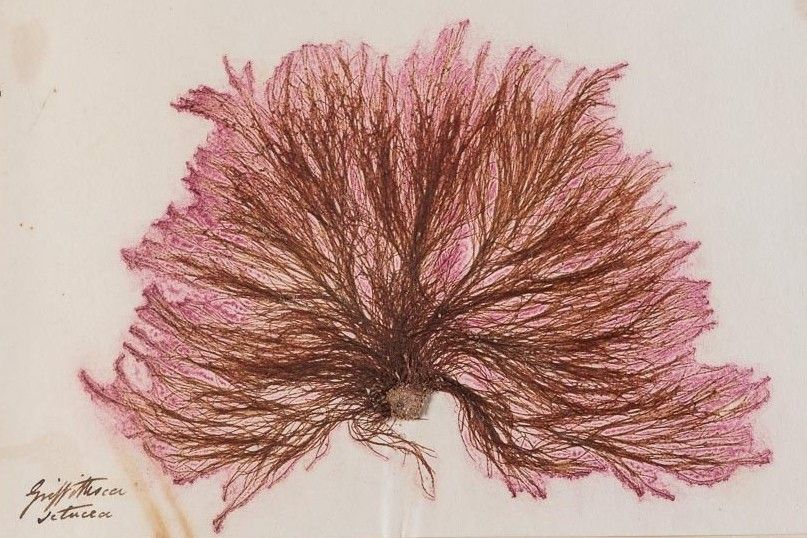

Entre estas figuras femeninas sobresale la británica Amelia Rogers Griffiths (1768-1858), que por sus extraordinarios conocimientos botánicos llegó a ser la experta en algas más distinguida de su tiempo. Descubrió numerosos ejemplares, muchos de ellos nuevos para la ciencia, y fue valorada por especialistas de la época como una versada botánica, aunque tras su muerte fuera tristemente olvidada.

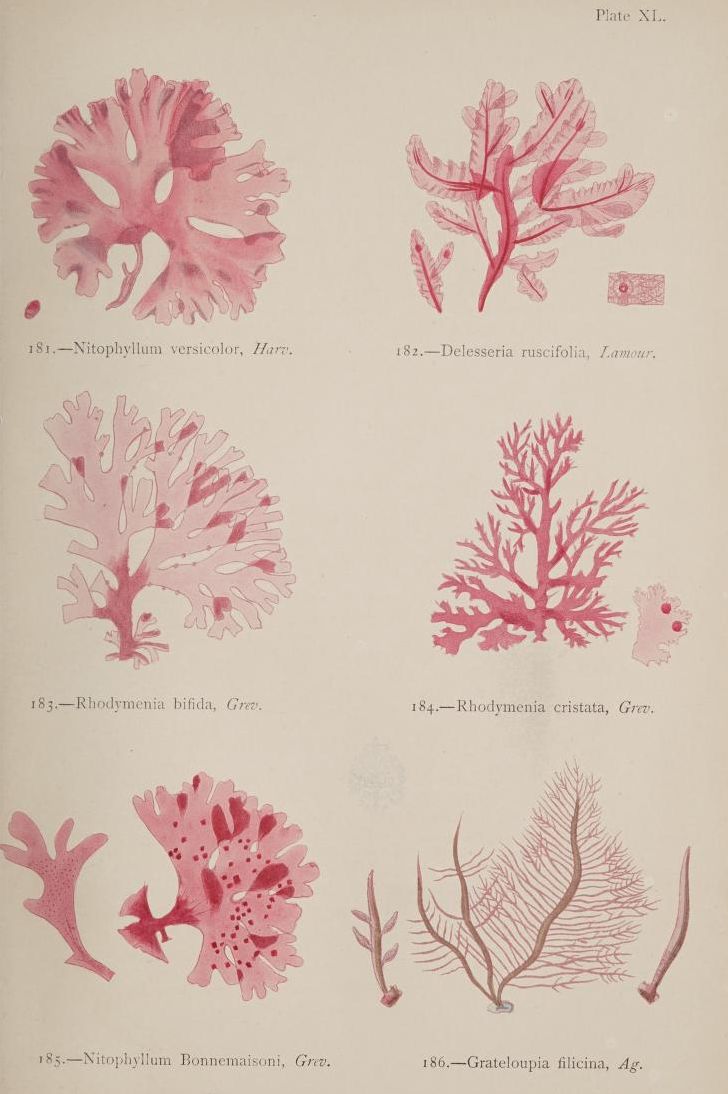

British Sea Weeds. Internet Archive.

Otra notoria ficóloga inglesa fue Margaret Scott Gatty (1809-1873), que coleccionó, catalogó y estudió durante largo tiempo un elevado número de algas. Su espléndido trabajo ha quedado reflejado en un extenso libro titulado British Sea Weeds, compuesto por dos volúmenes y cuya elaboración le llevó 14 años.

Diversas historiadoras de la ciencia han lamentado que pese a la dinámica actividad femenina desplegada en torno a la recolección de algas, un gran número de mujeres optaran por considerarse a sí mismas como meras coleccionistas aficionadas, haciendo esfuerzos para evitar definirse como especialistas o científicas profesionales. Tal comportamiento favoreció que su obra permaneciera largamente arrinconada, no por su falta de calidad sino simplemente por tratarse de mujeres anónimas alejadas del protagonismo.

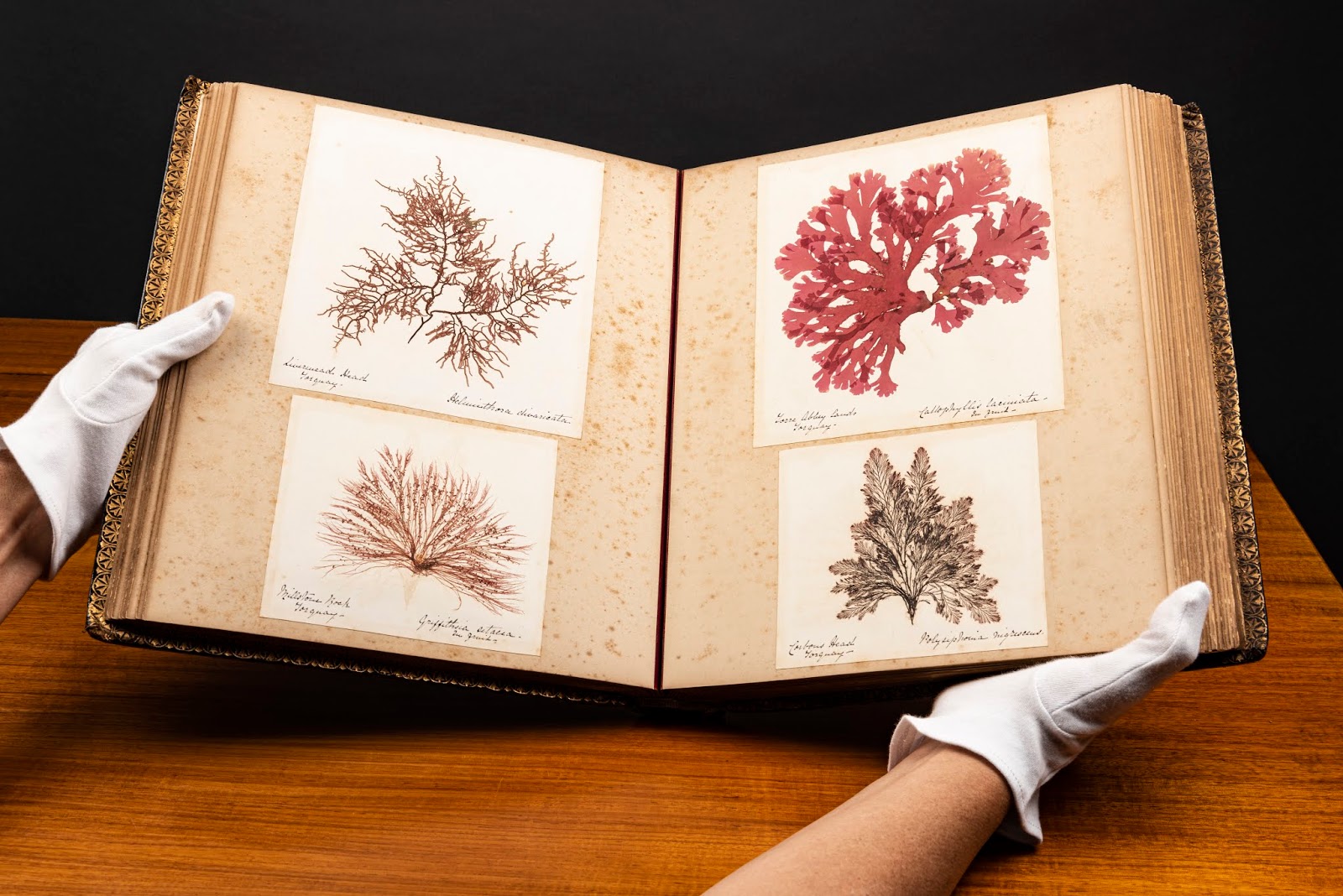

Sin embargo, pese a permanecer escondidas, o en segundo plano tras la mediación de figuras masculinas, las huellas del trabajo de algunas recolectoras vocacionales han quedado plasmadas en los cuidados álbumes de algas que ellas mismas elaboraron. La creación de estos álbumes tuvo una notable importancia durante aquellas fechas, por lo que consideramos oportuno dedicar un breve apartado a este tema.

Bellos álbumes decimonónicos

La especialista en literatura inglesa y escritora Liz Downes, ha puntualizado que «la colección y preservación de algas marinas puede parecernos un improbable pasatiempo para las damas victorianas, [ya que] en general se esperaba que las mujeres de clase media y alta solo desarrollaran habilidades para la música, el bordado u otro arte doméstico». Sin embargo, continúa Downes, «el crecimiento de la industrialización trajo un creciente interés por las actividades al aire libre en el campo o en la playa». La afición a esta última proporcionó a las féminas objetivos menos convencionales de lo habitual, y «se convirtió en un pasatiempo de moda, con el añadido de la aventura al tener que lidiar con las olas, las mareas y las rocas resbaladizas».

No obstante, para algunas mujeres la recolección tuvo un propósito mucho más serio que un mero entretenimiento. La investigadora Cara Giaimo, junto a otras especialistas, sostiene que les proporcionó «la posibilidad de participar activamente en el descubrimiento científico y, en algunos casos, conseguir el reconocimiento de los hombres que trabajaban en el mismo campo». Sus resultados han quedado reflejados en los excelentes álbumes que ellas crearon, conservados actualmente en diversos museos.

Los y las estudiosas que meticulosamente han analizado esos testimonios de la era victoriana, han mostrado su sorpresa ante lo bien que los especímenes conservan el color, la forma y la claridad de sus detalles después del tiempo transcurrido. Al parecer, el proceso de preservación, aunque era muy minucioso no ofrecía grandes dificultades. En el libro del estadounidense Alpheus Baker Hervey titulado Sea Mosses: A Collector’s Guide (1881), se describe que dichos álbumes estaban compuestos por folios encuadernados al igual que un libro, y cada uno presentaba un espécimen adherido. Dichos especímenes se preparaban con suma pulcritud ya que, tras recolectarlos, se lavaban y secaban cuidadosamente. Luego se pegaban a una hoja de grueso papel blanco, provista de una etiqueta con el nombre de quien había recolectado el material, su clasificación científica, además de otros datos relacionados con la fecha, lugar y condiciones de la recolección. Por último, se encuadernaban y adquirían el aludido aspecto de libro.

Entre los álbumes botánicos mejor conservados que han llegado hasta nuestros días sobresale el elaborado por la británica Mary Wyatt (1789-1871), cuya obra describe la escritora y artista Bronwen Scott, ha mereciendo ser valorada tanto por su ciencia como por su arte.

Una de las últimas botánicas inglesas en llegar a este escenario recolector fue Annie Slade (1860-1951), que vivió durante un tiempo en la costa de Devon. Alrededor de 1880, esta joven de poco más de veinte años de edad creó un bello álbum de algas prensadas, actividad que, insiste la escritora Liz Downes, «representaba una relación entre las mujeres y la ciencia que venía desarrollándose lentamente a lo largo del siglo».

Por otra parte, la historiadora de la ciencia estadounidense Laura Massey, especialista en el estudio de libros antiguos, ha rememorado que comenzó a investigar sobre la recolección de algas marinas después de haber adquirido un álbum procedente del siglo XIX, hecho a mano y que llevaba el nombre de «Miss Mary Carrington».

La historiadora ha confesado tener un particular interés por la historia de las mujeres y sus habilidades artesanas, tradicionalmente definidas como femeninas, por lo cual ese álbum despertó en ella gran curiosidad. Aunque estaba algo deteriorado, detectó que procedía del noreste de los Estados Unidos, «un lugar apropiado porque fue publicado en New Haven, Connecticut, donde la extensa y rocosa costa de Nueva Inglaterra presenta abundantes algas marinas».

La especialista apunta que la elaboración de álbumes estuvo limitada a las regiones costeras donde las algas marinas se encuentran de manera natural. Además, subraya que la zona de Nueva Inglaterra «tenía una gran población de clase media y alta con jóvenes mujeres que disfrutaban del tiempo suficiente y de recursos para desarrollar entretenimientos estéticos e intelectuales». Laura Massey concluye al respecto que «aunque la recolección de algas parece haber alcanzado su máxima popularidad en Gran Bretaña, ciertamente también se practicaba en los Estados Unidos, como demuestra el álbum de Mary Carrington».

Ante lo expuesto queremos insistir en que estas valiosas obras femeninas, a las que se ha prestado atención solo en las últimas décadas, constituyen fehacientes pruebas del meticuloso trabajo realizado por científicas autodidactas que supieron aunar ciencia y arte en bellos álbumes botánicos. Como ha detallado Massey «los especímenes de algas recolectados, preservados y montados, demuestran paciencia, talento artístico y la refinada sensibilidad necesaria para apreciar la belleza más sutil de la naturaleza».

Referencias

- Giaimo, Cara. The Forgotten Victorian Craze for Collecting Seaweed. Atlas Obscura. 14 noviembre 2016

- Downes, Liz. Slade’s British Marine Algae. James Cook University

- Dree-Baker, Kathleen M. Then And Now: Women Making Waves In The Science Of Seaweed. University of Tasmania, 2022

- Farnham, Christie Ane. The Education of The Southern Belle. New York University Press. 1995

- Hunter Oatman-Stanford. When Housewives Were Seduced by Seaweed. CW. 7 noviembre 2013

- Scott, Bronwen. The Seaweed Queens of Torquay: Amelia Griffiths and Mary Wyatt. Medium. 11 mayo 2021

- Strange, Phillip. The Queen of Seaweeds – The Story of Amelia Griffiths, an Early 19th Century Pioneer of Marine Botany. Philip Strange Science and Nature Writing. 19 agosto 2014

Sobre la autora

Carolina Martínez Pulido es Doctora en Biología y ha sido Profesora Titular del Departamento de Biología Vegetal de la ULL. Su actividad prioritaria es la divulgación científica y ha escrito varios libros sobre mujer y ciencia.